La Grande Mela, il melting pot e i self-made men, la nascita di una Nazione e il genere hard-boiled: c’è di tutto dentro l’affresco disegnato dal cinquantenne regista originario di Boston – il New England, il MIT, Harvard, insomma il vertice culturale degli Stati Uniti – che, partendo dall’omonimo romanzo di Jonathan Lethem, uscito nel 1999, rende il suo omaggio alla città di New York, palcoscenico di tante storie raccontate in mille modi diversi.

Una raffinata ambientazione, che colloca la vicenda negli anni Cinquanta anziché nei tempi più recenti del libro, consente a Norton di ampliare il ventaglio delle scelte narrative ricorrendo ad una ricca tavolozza di colori.

Ed ecco quindi che il protagonista, Lionel, un detective tenero ma all’occorrenza parecchio tosto, si trova invischiato in una vicenda che si fa via via più complessa, della quale riuscirà a venire a capo malgrado il disturbo psicolinguistico che lo affligge e che gli fa guadagnare l’epiteto di freakshow, schizzato, o “Testadipazzo” nel testo originario, da parte dei suoi colleghi e di chiunque lo incontri. Tutti tranne Frank Hinna (cameo di Bruce Willis), un reduce della Seconda guerra mondiale, fronte del Pacifico, finita da pochi anni. Frank è l’unico che vede in Lionel la mente contorta ma brillante in grado di risolvere gli enigmi più irresolubili.

È un’altra American History, una storia di amicizia e lealtà, quella di Lionel, divenuto orfano di madre (“motherless”…) troppo presto e finito in orfanotrofio dove troverà, insieme a tre piccoli amici, la protezione di Frank, più grande di loro, il quale darà poi lavoro al gruppetto nel suo ufficio di investigatore privato, ma finirà assassinato in circostanze poco chiare.

Da qui Lionel partirà per cercare i colpevoli, imbattendosi in un sottobosco di politici corrotti al servizio di rapaci costruttori – il peggiore di tutti è Moses Randolph, cui presta volto feroce e collo taurino un colossale Alec Baldwin, che tiene in pugno il neoeletto sindaco di New York strappandogli le deleghe all’edilizia e all’urbanistica, allo scopo di spianare la strada al cosiddetto progresso: lo stratagemma è di mandare deliberatamente in rovina i palazzi abitati dai reietti della società (loser di ogni sorta: neri, latino, operai, anziani), far etichettare come slum interi quartieri per autorizzarne l’esproprio, la demolizione e la costruzione di autostrade, condomini per il ceto medio, parchi urbani. Il tutto al fine di promuovere il business e di guadagnare il consenso della borghesia produttiva statunitense, distruggendo senza pietà intere comunità.

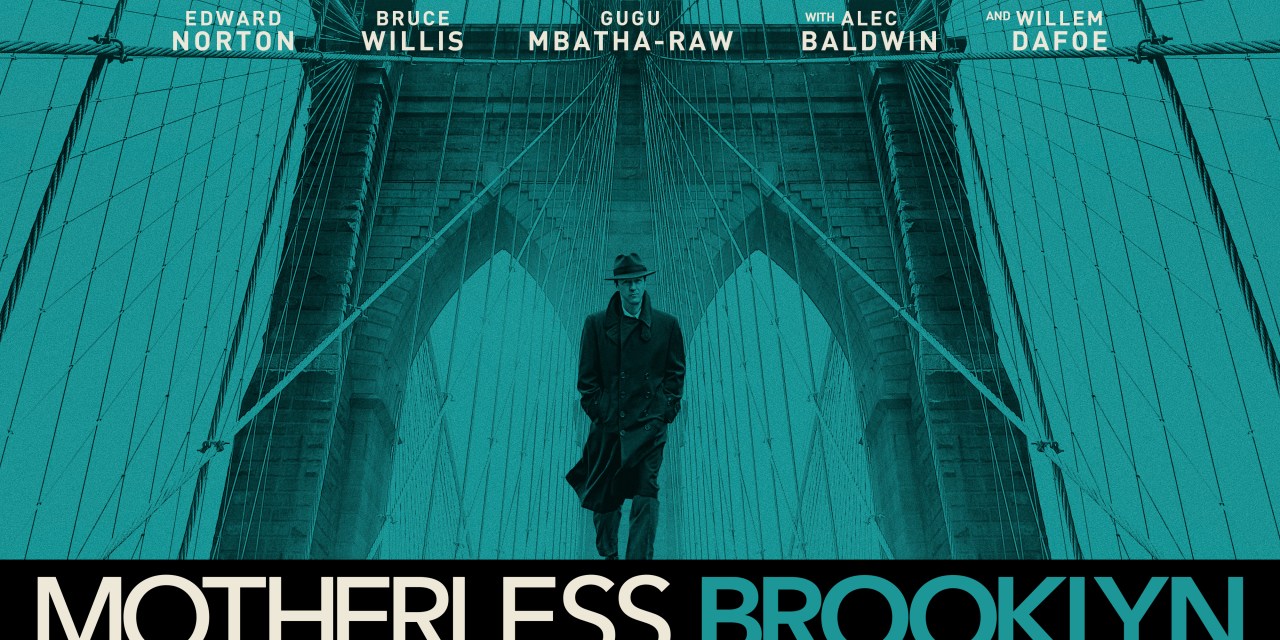

Insomma, quasi un Le mani sulla città tra Brooklyn, il Queens e Harlem, il cuore black di NY, dove il jazz suonato da straordinari musicisti neri diventa un non minore protagonista della storia, con i suoi locali leggendari frequentati da celebrità come Chet Baker. E da dove Laura, una dolce suffragette di colore (l’anglo-sudafricana Gugu Mbatha-Raw), muove in difesa dei diseredati della città minacciati dall’avidità del potente di turno, finendo per scoprire la terribile verità che la lega indissolubilmente a lui. La chiave del mistero viene rinvenuta da Lionel dentro l’elegantissimo Stetson, il cappello a larghe falde, già appartenuto all’amico Frank, quasi un simbolo degli Stati Uniti, avendo attraversato periodi diversissimi dell’epopea americana: Edward Norton fa dire al protagonista di Motherless Brooklyn che uno dei migliori, alla fine, fu quello seguito al grande crack del 1929 perché ne sono venuti fuori imparando ad essere solidali gli uni con gli altri.