Gli orsi di Panahi nel buio dell’Iran

Un regista in carcere per le sue idee racconta un Paese in bilico tra rivolta e oppressione, attraverso un ingegnoso modo di fare cinema per sfuggire ai divieti del regime degli Ayatollah

L’ultima opera del regista iraniano Jafar Panahi arriva al cinema nel bel mezzo dell’incendio scoppiato di recente a lacerare il nero sudario che avvolge la gente dell’Iran, così come la cappa di smog soffoca costantemente la caotica e vitalissima città di Teheran.

Come fiaccole ostinate che cercano di farsi largo nell’oscurità, sono ancora in corso le rivolte provocate dalla tragica fine di Mahsa Amini, nome curdo Jîna Emînî, di 22 anni appena, morta nelle mani della polizia religiosa che le contestava la violazione della legge del 1981 sull’obbligo del velo.

La persecuzione ai danni del cineasta Panahi, invece, certamente meno cruenta, risale ormai a una dozzina di anni fa, quando è stato condannato a non uscire dal paese, a non realizzare film né sceneggiature, a non rilasciare interviste.

Da allora, l’artista si è ingegnato a trovare mille modi per aggirare il divieto ed a fare counque cinema malgrado il regime: con Taxi Teheran, film tanto semplice quanto geniale, si è aggiudicato l’Orso d’Oro al Festival di Berlino del 2015!

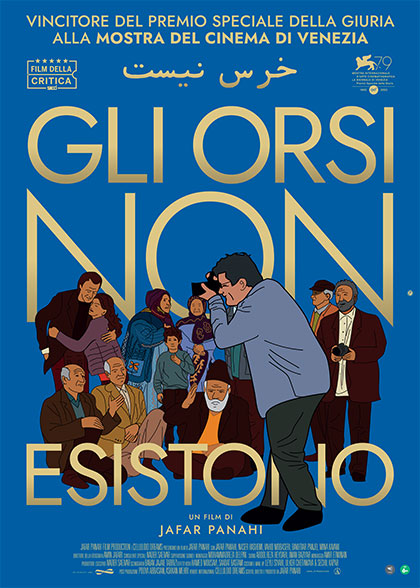

‘Khers nist‘, traslitterazione dal Farsi di Niente orsi, da cui il titolo con cui sarà distribuito in Italia (Gli orsi non esistono), ha vinto il Premio Speciale della giuria a Venezia 79 ed è un’opera forse più complessa, concepita e realizzata su più piani che si intersecano a comporre il personale punto di vista di Panahi sul mondo nel quale si trova a vivere.

Il film si apre con i colori e i suoni di una città della Turchia, dove una coppia di amanti affida le proprie speranze in una vita migliore ad un passaporto trafugato e falsificato. Lo spettatore non fa in tempo a palpitare per le vicende dei due fuggitivi che la storia si interrompe ed entra nell’inquadratura l’aiuto regista di Panahi, il quale sta dirigendo il film dal proprio computer portatile.

L’azione si sposta quindi in un piccolo, remoto villaggio, verosimilmente collocato nella provincia iraniana dell’Azerbajgian orientale (Jafar è infatti nato a Mianeh, città più vicina a Tabriz, verso il confine, che a Teheran): un lembo di terra iraniana nel cuore pulsante dei conflitti del Medio Oriente e del Caucaso.

Ed è qui che il protagonista “Signor” Panahi – personalità di spicco tra la gente semplice che lo ospita – è testimone in presenza di una vicenda che si svolge parallelamente a quella da lui diretta a distanza; ntrambe accomunate dall’empatia che l’uomo di cinema prova nei confronti dei propri fratelli e sorelle di sventura, con i quali condivide la vita sotto il plumbeo cielo di un regime teocratico e di rigide tradizioni. Entrambi volte a soffocare l’anelito di libertà della meglio gioventù: nella realtà freneticamente contemporanea delle grandi città, costruendogli intorno una enorme prigione di regole e divieti, nel mondo rurale fatto di apparente benevolenza, arrivando a punire con la morte il semplice parlare con un uomo da parte della sposa promessa ad altri.

Non resta che sperare che le fiamme che si levano dal falò delle libertà negate possano, prima o poi, spezzare le catene dell’oppressione di uno dei peggiori regimi esistenti su questo pianeta.

[Fonte: Noi Donne]